Исторические науки

Школу сибирских историков объединяет специфика объекта исследования, обусловленная культурно-историческим взаимодействием различных цивилизаций: монголоязычных народов России и Центральной Азии, народов Арктики и Севера, русских и инонациональных культур.

Особое положение Сибири как региона взаимопроникновения и взаимодействия восточных и западных культур в истории человечества нашло отражение в работах Института монголоведения, буддологии и тибетологии. В издательстве БНЦ СО РАН вышли сборники статей, подготовленные коллективом института: "Медологические и теоретические аспекты изучения духовной культуры Востока" и "Бурятский буддизм: история и идеология".

Первый отражает основной методологический подход к изучению буддизма: непременным условием для аутентичного понимания буддийских источников, истории и культуры является исследование взаимодействия буддизма с культурными традициями иной мировоззренческой ориентации. Исследуются такие добуддийские автохтонные культурные традиции как религия "Бон" в Тибете и добуддийская обрядность и мировоззрение бурят, анализируется проблема формирования буддийской культуры как результата взаимодействия буддийских и небуддийских автохтонных элементов, а также проблема становления единой буддийской цивилизации на основе взаимодействия и взаимовлияния различных культурных и национальных форм, "доктринального" и "народного" буддизма.

Во втором изложены специфические бурятские черты буддизма, освещается история буддизма в Бурятии, его проникновение, функционирование, взаимодействие с местной традицией, а также русской культурой - православной и демократической. Анализируются мировоззренческие, философские и идеологические принципы буддизма, адаптировавшегося на территории Бурятии.

В контексте развития мировых цивилизаций и их влияния на историю России в Институте монголоведения буддологии и тибетологии средневековое монгольское общество рассмотрено как целостная система, главная особенность которой - обеспечение преемственности организации и трансляции накопленных в процессе жизни информации, знания, норм через культуру (монография "Харизма и власть в эпоху Чингисхана"). Впервые показано, что именно потестарная организация (сложное/суперсложное вождество или предгосударство) служила основой сохранения монгольской этнокультурной общности, составлявшей ядро монгольской империи. Легитимность власти правителя объясняется традиционным для монгольской культуры представлением об обладании им харизмой - сакральной субстанцией, дарованной Небом. Именно сакральность обеспечивала как светскую, так и ритуальную функции правителя. В работе на конкретном монгольском материале разработаны проблемы типологии традиционной культуры, что определяет ее теоретическую ценность.

Национальный менталитет и общественно-исторический процесс - тематика исследований, характерная для ряда институтов. В Институте истории выявлены и изучены памятники церковной и старообрядческой идеологии литературных школ и книжной культуры, имеющие мировое значение. В результате археографических экспедиций на территории Сибири выявлены и приобретены рукописные и старопечатные книги ХVII-XX вв. Особую ценность представляют Октоихи XVIII в. и Типикон XVII в., а также Октоих XVI в. и редкие издания Московского печатного двора первой половины XVII в., в том числе "Слова Ефрема Сирина" (рис. 6.1) и Псалтырь с Новым Заветом (1823), которые содержат эсхатологические теории и обоснование принципа раннехристианского социализма "кто не работает - тот не ест". Эти источники активно использовались крестьянскими философами Урала и Сибири XVII-XX вв.

Рис. 6.1. "Слова Ефрема Сирина". М. 1647.

Рис. 6.1. "Слова Ефрема Сирина". М. 1647.

Исследованы труды одного из сподвижников Петра Великого первого Холмогорского архиепископа Афанасия: "Шестоднев", "Описание трех путей из России в Швецию", "Реестр из докторских наук", а также малоизученные проблемы истории Выговской литературной школы в контексте русской культуры XVIII в.

В Институте проблем малочисленных народов Севера сформулированы характеристики арктического социально-хозяйственного типа: мобильность, динамизм, прерывность. В ходе исследования исторических источников и литературы воссоздана картина социально-демографического состояния, хозяйства и быта северных этносов Якутии в начале века. Обобщен материал по родоплеменному этногенезу и традиционным этническим территориям. В ходе исследования подтверждены феномены несовпадения языковых карт с этническими культурными явлениями и хозяйственно-культурными занятиями и отмечено начало процесса осознания самобытности и самоценности северных культур в аспекте общечеловеческой цивилизации.

Археологические и этнографические исследования в этом году характеризуются не только уникальными находками, но и мирового значения результатами лабораторных исследований, полученными на основе мультидисциплинарного подхода. В Институте археологии и этнографии наиболее далеко продвинулось изучение эпохи палеолита Горного Алтая: создана уникальная биостратиграфическая, хроностратиграфическая шкала, по которой хорошо восстанавливаются палеоэкологические ситуации эпохи плейстоцена. На естественно-историческом фоне установлено генерализированное направление развития культуры древних людей. На территории Горного Алтая проведены комплексные геоархеологические исследования многослойных палеолитических памятников - Денисовой пещеры, стоянки открытого типа Усть-Каракол 1. На этих объектах получен большой объем археологической и естественно-научной информации, которая позволяет успешно моделировать процесс развития взаимоотношений культуры древнего человека и окружающей природной среды в широком хронологическом диапазоне четвертичного периода от 300 тыс. лет (рис. 6.2).

Диаграмма позволяет реконструировать палеоклиматические характеристики эпохи плейстоцена. Представленные на диаграмме слои соответствуют временному интервалу от 163 40 тыс. лет назад - 14 слой, до 30-20 тыс. лет назад - 6 слой. На границе 9-10 слоев по многим видам наблюдается резкое уменьшение количества пыльцы деревьев и кустарников, что свидетельствует об изменениях климата.

Археологами института завершены многолетние исследования уникальных погребальных комплексов пазырыкской культуры скифской эпохи Алтая (вторая половина I тыс. до н.э.). Благодаря подкурганной мерзлоте в них хорошо сохранились деревянные погребальные конструкции, предметы погребального инвентаря из органики, а также мумифицированные тела людей. Впервые в наиболее полном виде представлены материалы погребальных комплексов из курганов с мерзлотой, подробно охарактеризованы конструктивные и технологические особенности погребальных сооружений. Проведена этнокультурная, социологическая и антропологическая реконструкция предметов материальной и духовной культуры пазырыкского общества, а также самих биологических объектов (мумифицированных тел мужчины и женщины). В результате мультидисциплинарных исследований получены важные результаты антропологического и генетического характера, а также дендрохронологическая схема захоронений (рис. 6.3).

Этнографами института в ходе экспедиционных работ была собрана значительная коллекция предметов, относящихся к религиозным культам хантов и манси на протяжении последних трех столетий: 38 жертвенных покрывал с изображением скачущего всадника (крупнейшее собрание в России), одежда духов-покровителей, атрибутика медвежьего праздника, богато орнаментированные оленьи и охотничьи пояса, великолепной сохранности хантыйский шаманский бубен, бронзовая фигурка всадника X-XII вв., бронзовое зеркало с фигурой воина на коне начала XIX века, свинцовые изображения шаманов. Ценным приобретением являются серебряные изделия русских мастеров - фигура гуся (конец XIX века), блюдце с изображением скачущего оленя, выполненное в Москве в 1830 г., и овальная пластина (рис. 6.4), на лицевой стороне которой расположены фигуры охотника, соболя, журавля и гуся на фоне сибирского пейзажа - великолепная работа тобольских ремесленников, изготовленная в 1784 г. Данная коллекция, отражающая религиозные верования и духовную культуру коренных народов Сибири, является крупнейшим приобретением такого рода, поступившим в научные учреждения и музеи России за последние 10-15 лет.

Рис. 6.4. Серебряная пластина. Тобольск. 1784 год.

Рис. 6.4. Серебряная пластина. Тобольск. 1784 год.

В периоды трансформационных изменений общества актуальнейшим направлением исследований становится человек в различные исторические эпохи. В Институте истории осуществлен комплексный анализ процесса развития населения Западной Сибири на протяжении векового периода (конец XIX-90-е гг. ХХ в.), позволивший проследить специфику изменений в городском и сельском населении региона в сравнении с общероссийскими показателями. В опубликованной коллективной монографии "Население Западной Сибири в ХХ веке" исследованы проблемы динамики численности, воспроизводства, миграций, изменения демографического, национального, социального состава, семейно-брачной структуры и образовательного уровня населения. Особое внимание уделено социально-экономическим, политическим и культурным факторам, обусловившим соответствующие демографические процессы.

Исторический процесс в Сибири в контексте истории России нашел отражение в первом монографическом исследовании истории Прибайкалья середины VI-начала XVII века, вышедшем в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии. В монографии проводится анализ и идентификация содержащихся в монгольских летописях генеалогических преданий и географических названий и на этой основе дается обоснование гипотезы о времени появления первых монголов в районе Байкала. Выясняются границы упоминаемой в летописях области Баргуджин-Тукум и проводится идентифицирование ее с конкретной территорией вблизи Байкала в разные исторические периоды; определяется этнический состав населения, характер взаимоотношений между племенами Прибайкалья (Баргуджин-Тукума) и собственно Монголии накануне и в период образования централизованного Монгольского государства. Монография посвящена изучению этносоциальных процессов и определению типа этнической общности у Байкала в канун появления русских.

Историко-экономический анализ проектных разработок хозяйственного освоения Сибири более чем за столетие (конец XIX-XX вв.) опубликован в коллективном труде "Сибирь: проекты XX века", подготовленном Институтом истории ОИИФФ совместно с Институтом экономики и организации промышленного производства. В работе содержится аргументированное обоснование целесообразности изучения наиболее значимых проектов хозяйственного освоения Сибири, освещены эволюция планов, позитивный и негативный опыт их реализации; предпринят историографический анализ проблематики.

Важнейшим результатом археографов Института истории ОИИФФ является публикация первого тома документального издания "Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922-1925 гг." Книга открывает серию публикаций ранее секретных материалов Политбюро ЦК партии и других центральных органов страны. В издании впервые применена специально разработанная методика решения источниковедческих и текстологических проблем документалистики ХХ в.: атрибутики, датировки, определения аутентичного текста источников.

Философия, социология, психология и правовые науки

Как и в исторических науках, важнейшие результаты получены практически по всем приоритетным направлениям за исключением направлений, связанных с политическими отношениями в российском обществе. Традиционно наибольший блок исследований и интересных результатов связан с изучением народов Сибири: социальных, гуманитарных, психологических проблем в период трансформации российского общества; государственного аппарата, сибирских субъектов федерации.

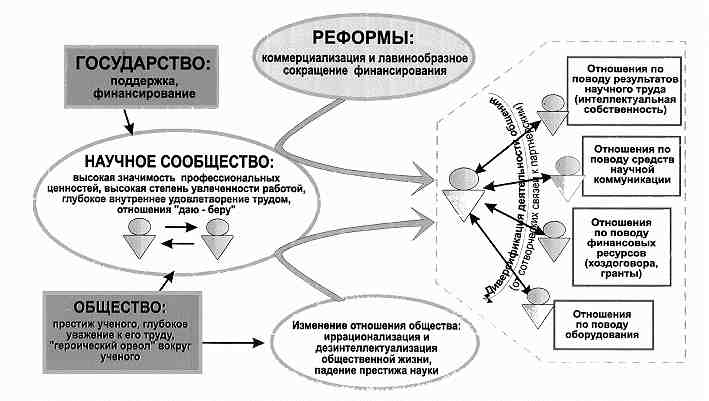

В Институте философии и права ОИИФФ на протяжении пяти лет (1992-1996 гг.) осуществлялся социологический и социально-психологический мониторинг академического сообщества Новосибирского научного центра. Полученные результаты позволили сделать вывод, что процесс диверсификации деятельности научной сферы и межличностных отношений ученых под влиянием тенденций коммерциализации научного труда, произошедший в результате смены системы общественных отношений в России, перерастает в процесс формирования партнерских отношений, характеризующийся четким определением интересов по вопросам распределения финансовых ресурсов, материально-технической базы, продукции интеллектуального труда, средств коммуникации и т.д. (рис. 6.5, 6.6). Коммерциализация научного труда приводит к распаду научных коллективов и школ и разрушению воспроизводственных механизмов науки. Инновационный потенциал структурных подразделений научных учреждений в процессе формирования партнерских отношений постоянно снижается, что является признаком утраты государством своего стратегического ресурса, обеспечивающего социально-экономические перспективы.

ПЕРЕХОД ОТ ОТНОШЕНИЙ "ДАЮ - БЕРУ"

В том же институте разработаны основы программы сравнительных комплексных этносоциальных исследований в Сибири, направленные на получение сопоставимых данных. Заложенный в основах программы подход позволяет согласовывать понятийный аппарат в рамках общей методологии и частных методик конкретных научных дисциплин (социологии, этнографии, демографии, политологии, культурологии и др.). Предложены 20 показателей-индикаторов, которые представляют пять проблемных направлений (демогра-фические, экономические, социальные, духовные, политические) и позволяют получить целостное представление о состоянии и тенденциях развития этносоциальных процессов в Сибири. В настоящее время достигнута договоренность с исследовательскими центрами Бурятии, Тувы и Хакасии о сотрудничестве по реализации данной программы.

В направлении решения проблем взаимодействия человека, общества и природы в контексте концепции устойчивого развития и ее реализации в России работает коллектив Института проблем освоения Севера. При исследовании духовной культуры хантов и манси выявлены две основные тенденции современного развития традиционной духовной культуры, противодействующие друг другу: упрощение и исчезновение ряда конкретных религиозных представлений, с одной стороны, и общий рост социальной значимости и престижности традиционной духовной культуры в целом, с другой. В ходе полевых и теоретических исследований выявлено упрощение системы религиозных верований обских угров и полное исчезновение ряда представлений и обрядов. В частности, представление о семичастном делении вселенной заменилось трехчастным; практически полностью утрачены представления о божестве Первичного огня; исчезли из повседневной жизни обряды, посвященные небесным божествам-покровителям, упростилось представление о душах человека. В то же время, материалы наблюдений и опросов позволили также выявить тенденцию усиления социальной значимости традиционной духовной культуры, как религии, так и фольклора. Однако ревитализация традиционной обрядности носит, скорее всего,

этнодифференцирующий, а не религиозный характер.

Правовая и судебная реформы в России требуют философского осмысления в контексте международного правового порядка XXI века.

В Институте философии и права получено научное определение конституционной основы правовой технологии, базирующееся на следующих положениях: во-первых, правовая технология как способ или система методов и процедур конструирования правовой реальности; во-вторых, правовая технология как система мер, направленных на использование правовых институтов для решения социально-политических задач в различных сферах жизнедеятельности общества в интересах его устойчивого и поступательного социального развития. Разработаны концептуальные основы рационального конструирования

образовательного права в России и формирования правового механизма регулирования и охраны образовательных структур и отношений.

К ПАРТНЕРСКИМ СВЯЗЯМ В НАУКЕ

![[SBRAS]](http://www-sbras.nsc.ru/gif/s_sigma.gif)